Herzige Blümchen – fiese Tricks

Sie finden Pflanzen langweilig? Dann kennen Sie die Tricks des Augentrosts, des Aronstabs und des Gilbweiderichs noch nicht. Die frechen Pflänzchen blühen auch im Säuliamt.

Pflanzen gelten ja als die Unschuldslämmer schlechthin. Sie stehen einfach so auf den Wiesen herum und blühen in den schönsten Farben und Formen. Doch so wirklich spannend sind sie damit noch nicht, glauben wohl viele. Weder können sie wie die Vögel singen noch haben sie andere Verhaltensweisen, die interessieren könnten.

Weit gefehlt! Je mehr ich mich mit den Säuliämtler Pflanzen befasse, umso verblüffter bin ich über ihre vielen Tricks, die sie sich haben einfallen lassen. Entstanden sind diese in Millionen von Jahren der Koevolution mit ihren Bestäubern und ihren Kontrahenten, die ihnen den Platz und die Nahrung streitig machten.

Da gibt es zum Beispiel den hübschen Augentrost, der auch bei uns auf manchen Wiesen blüht. Nichts an ihm verrät, dass er sich auf Kosten anderer ernährt, so harmlos wie er mit seinen schönen Blüten und den grünen Blättern ausschaut. Doch unterirdisch geht es zur Sache: Dank seinen Saugwurzeln dockt er sich an die Wurzeln anderer Pflanzen an. So entzieht er ihnen ein Leben lang Wasser und Nährstoffe. Während die Nachbarn verkümmern, gedeiht er prächtig, auch auf kargen Standorten.

Nestwurz und Teufelszwirn

Ganz auf die Ausbeutung anderer angewiesen ist die Nestwurz, die sich einfach an unterirdische Pilzfäden andockt und sich von ihnen ernähren lässt. Sie hat sogar aufgehört, Chlorophyll – das Blattgrün – zu produzieren und bleibt auch in voller Blüte braun gefärbt. Äusserst spannend ist auch die Lebensweise des bei uns seltenen Teufelszwirns. Sobald der Keimling aus dem Samen wächst, begibt er sich auf die Suche nach einer Wirtspflanze, die er für sich nutzen kann. Das fadenartige Pflänzchen wächst an der Spitze, während es hinten wieder abstirbt – es wandert! Trifft es zum Beispiel auf eine Brennnessel, klettert es windend nach oben und zapft den Stängel mehrfach mit Saugwurzeln an. Eigene Wurzeln und Blätter braucht der Teufelszwirn somit nicht. Für die Pflanzen in der Umgebung hat der Schmarotzer allerdings auch eine gute Seite: Wird er nämlich seinerseits von Insekten befallen, warnt er über gasförmige Substanzen die anderen Pflanzen, die sich dann besser gegen den Schädlingsbefall wappnen können.

Eher bekannt sind wohl die Machenschaften des Sonnentaus, dem ich auch schon im Säuliamt begegnet bin. Seine rot-grüne «Blüte» ist ausserordentlich hübsch; allerdings ist das gar keine Blüte, sondern ein fieser Insekten-Fangapparat. Am Ende seiner vielen Tentakel scheidet der Sonnentau nämlich nicht etwa Tau, sondern Leimtröpfchen aus, an denen kleine Insekten kleben bleiben. Etwa eine Stunde später – bei den Pflanzen dauert halt alles ein wenig länger – krümmen sich schliesslich langsam die Tentakel nach innen, womit ein veritables klebriges Gefängnis entsteht. Aus Drüsen scheidet der Sonnentau nun Verdauungssekrete aus, um die Beute zu zersetzen. Die Verdauung, inklusive Aufnahme der proteinhaltigen Säfte, dauert mehrere Tage.

Kidnapping mit Urin-Gestank

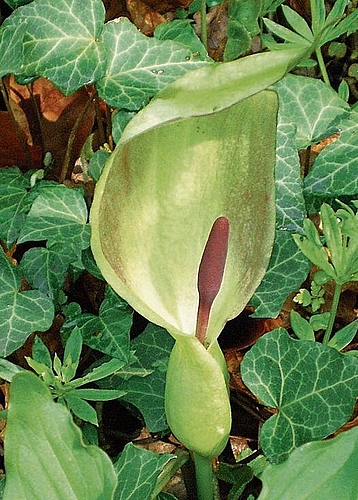

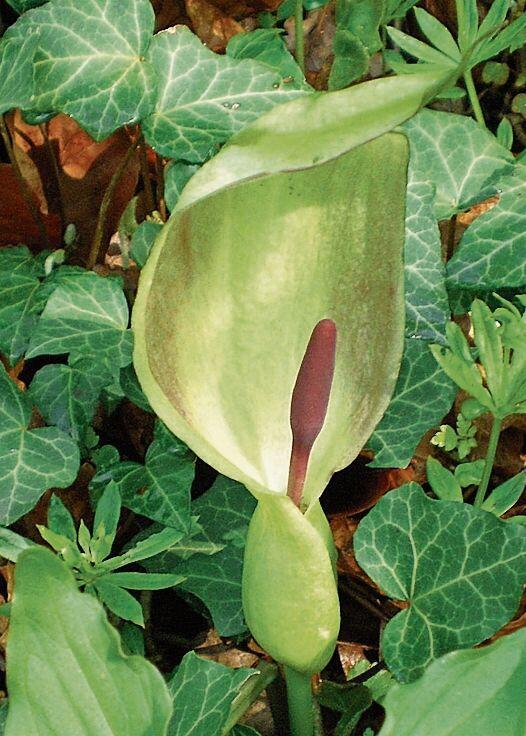

Den Vogel schiesst aber der giftige Aronstab ab: Dessen Methode zum Kidnapping der Blütenbesucher scheint mir unerreicht. Immerhin verdaut er seine Helferinnen nicht, sondern lässt sie nach rund 24 Stunden wieder frei. Doch der Reihe nach. Die Blüte der Pflanze, die auch in unseren Wäldern anzutreffen ist, gleicht einer grünen Tüte. Angelockt werden kleine Mücken durch einen Duft, der an Urin erinnert. Damit dieser sich noch stärker ausbreiten kann, heizt sich die Pflanze im Inneren der Tüte sogar auf – die Temperatur liegt im Blütenstand bei bis zu 40 Grad. Sobald die Insekten allerdings auf der Tüte landen, gibt es kein Halten mehr. Auf der mit einem Ölfilm bedeckten Oberfläche rutschen sie herab in die Kesselfalle. Entkommen können sie nun nicht mehr, denn Reusenhaare am Eingang verhindern das Herausfliegen. Zum Glück haben es die Insekten im Gefängnis schön warm und finden reichlich Futter.

Die Pflanze sammelt nun so lange Insekten ein, bis ihre Narben im Inneren der Falle bestäubt sind. Dann erst geht ihr allmählich der Heizofen aus, und sie beschliesst, die Gefangenen freizulassen. Doch vorerst öffnet sie noch die männlichen Blüten, um die Insekten erneut mit Pollen zu beladen. Die männlichen Blüten befinden sich genau dort, wo es am längsten warm ist und sich somit die Insekten ansammeln. Jetzt erst welken die Reusenhaare am Ausgang des Gefängnisses und der Weg nach draussen für die Insekten wird frei.

Öl statt Nektar

Zugegeben: Der Aufwand des Aronstabs ist riesig, um seine Ausbreitung sicherzustellen. Da scheint es doch einiges einfacher, die Bestäuber ganz normal mit einer hübschen Blüte anzulocken. Doch auch bei dieser Methode haben sich viele Pflanzen spannende Tricks einfallen lassen. So findet sich auf der weissen Dolde der Wilden Möhre eine einzelne schwarz gefärbte Blüte. Sie ahmt ein Insekt nach und lockt somit wohl paarungswillige Männchen an. Die Blüte des roten Mohns wiederum wirft ultraviolettes Licht zurück und leuchtet so in den Augen der (rotblinden!) Insekten hell auf. Und der heimische Gilbweiderich bietet den Blütenbesuchern nicht Nektar, sondern Öl an. Schmetterlinge oder Fliegen mögen das zwar nicht, wohl aber die Schenkelbienen. Diese haben Saugpolster an den Beinen, mit denen sie das Öl bestens sammeln können. Während des Flugs zurück ins Nest vermengen sie das Öl mit Pollen, was einen Superfood für ihre Larven ergibt. En Guete!