Der fröhliche Badeplausch bedingt erstaunliche Technik im Hintergrund

Sommerserie (8): Wie funktioniert eigentlich…das Freibad Stigeli?

Früher Nachmittag auf dem Gelände des Freibades Stigeli in Affoltern: Das Wetter ist freundlich, aber eher kühl, sodass noch nicht viele Badegäste den Weg in die Badi gefunden haben. Gute Voraussetzungen für einen Rundgang mit dem stellvertretenden Leiter Freibad, Jürg Keller. Er lässt den Schreibenden in der folgenden Stunde tief eintauchen – nicht etwa ins Wasser, sondern in die faszinierende Technik des Schwimmbades. Diese nimmt man als Badegast in der Regel höchstens am Rande wahr.

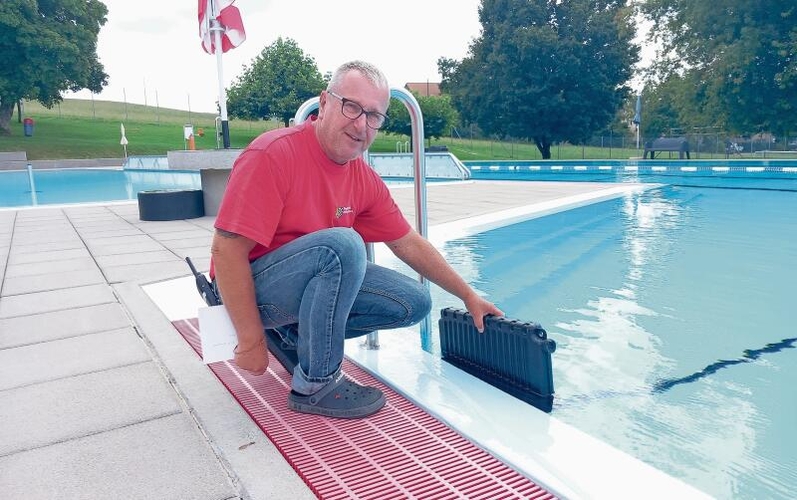

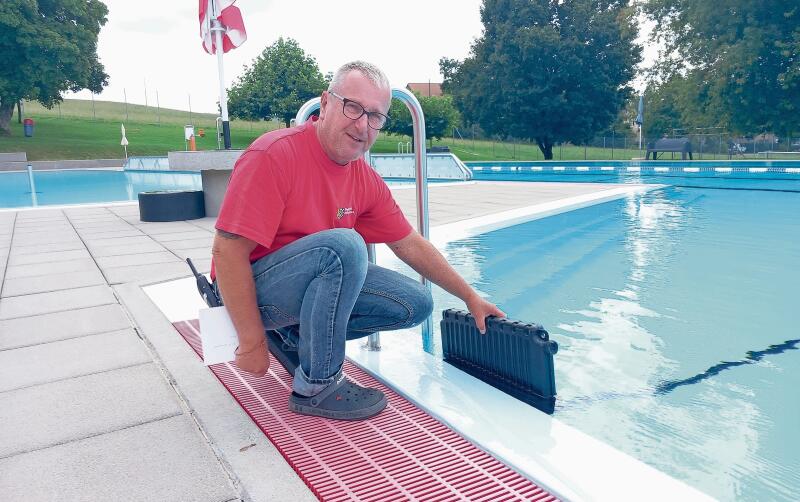

«Wir haben hier ein 50-Meter-Becken und ein Nichtschwimmerbecken, gesamthaft sind zwei Millionen Liter Wasser enthalten», erklärt Keller. «Was viele erstaunt, ist die Tatsache, dass wir im Winter das Wasser in den Becken belassen. Es werden am Ende der Saison Chemikalien ins Wasser gegeben, die ein Umschlagen verhindern, jedoch nicht giftig und biologisch abbaubar sind.» Aus einem Lagerraum entnimmt Jürg Keller ein schwarzes Kunststoffelement, das wie ein übergrosses Gefrierelement für eine Kühlbox aussieht. «Dies sind sogenannte Druckpolsterelemente, man kann sie zusammenhängen und damit für den Winter eine Schutzbarriere um das gesamte Schwimmbecken herum erstellen». Auf diese Weise könne ein Gefrieren des Wassers von den Ecken her verhindert werden. Nur einmal im Jahr, Anfang April, würden die Becken dann geleert und gesäubert. «Letztes Jahr hatten wir viel Saharastaub am Boden, dieses Jahr ging es besser», erinnert sich der stellvertretende Leiter Freibad.

Trotz nur jährlicher Entleerung der grossen Bassins (das Planschbecken wird aus hygienischen Gründen täglich geleert) verbleibe natürlich nicht immer dasselbe Wasser in den Becken. Vielmehr verbirgt sich im Untergrund der Anlage ein erstaunlich aufwendiges System, das dafür sorgt, dass das nasse Element laufend zirkuliert sowie gereinigt und mit reichlich Frischwasser ergänzt wird. Jürg Keller entnimmt ein Gitter der Abdeckung am Schwimmbeckenrand, wo das überschwappende Wasser ganz unspektakulär abfliesst, und zeigt auf den darunterliegenden Betonkanal. Ein kleines Rinnsal bahnt sich darin leise sprudelnd seinen Weg in Richtung der Sprungturmanlage. «Wir haben einen Vorfilter beim Einlauf, dieser muss täglich gereinigt werden», erklärt der gelernte Werkzeugmaschinist. Nicht nur Blätter von Bäumen, sondern auch Haare und Kaugummis verfangen sich gemäss seiner alltäglichen Erfahrung regelmässig darin. Ein paar Meter weiter, unmittelbar beim Zustieg zum Sprungbrett, lässt sich mithilfe eines Hakens ein grosses Filterblech aus einer Schachtöffnung im Boden herausziehen, es zeigt sich sofort, welche Verschmutzungen darin hängen bleiben. Nicht sichtbar hingegen ist das 70 Quadratmeter grosse Ausgleichsbecken, das sich unter dem Fussboden in diesem Bereich verbirgt. Hier sammelt sich das gesamte Wasser, das am Beckenrand abfliesst, und laut dem Freibad-Angestellten geschieht auch die Entleerung der Schwimmbassins im Frühling stets über dieses Ausgleichsbecken.

Ein gewaltiger Kessel als Herz der Anlage

Um zu sehen, was mit dem im Untergrund gesammelten Wasser weiter geschieht, ist ein kurzer Fussmarsch zum Betriebsgebäude nötig. Jürg Keller schliesst eine Tür auf, und beim Betreten des eher unscheinbaren Baus findet man sich unvermittelt in einer eindrucksvollen technischen Kulisse wieder. Gewaltige Rohrleitungen, ganze Wände voller komplizierter Apparaturen, im Hintergrund ein Kessel fast wie in einem grossen Heizwerk. «Dies ist unser Filterkessel, er fasst 18 Kubikmeter Wasser und ist sozusagen das Herz der gesamten Anlage», sagt er. 85 Filterelemente aus Chromstahl seien darin enthalten, zwei Pumpen mit einer Leistung von jeweils 345 Kubikmetern pro Stunde beförderten das von den Schwimmbecken kommende Wasser in den Kessel. Über eine steile Leiter geht es hinauf zum Behälter, und beim Blick durch die «Bullaugen» im Deckel werden die kreisförmig angeordneten, ein wenig an eine Turbine erinnernden Filterelemente sichtbar. «Auf den Filtern ist fein geriebener Sand aufgetragen, dieser rieselt nicht weg, da der Behälter unter Druck steht», klärt der Experte auf. Alle zwei Tage werden die Filter gereinigt, Chemie wird so wenig wie möglich eingesetzt.

Frischwasserzugabe ist «beste Aktion» gegen hohe pH-Werte

Die mechanische Reinigung des Badewassers ist jedoch nur ein Aspekt in einem Freibad, der andere ist die chemische Zusammensetzung des nassen Elements. Und so wenden wir uns nun den Apparaturen für die Analyse und Desinfektion zu. «Drei Mal pro Tag wird gemessen, ist der pH-Wert zu hoch, muss man intervenieren», informiert der Mitverantwortliche, dessen Tätigkeit im «Stigeli» im Jahr 2017 begonnen hat. Vorzugsweise arbeite man mit der Zugabe von Frischwasser, das direkt in die Schwimmbecken gelange. «Dies ist die beste Aktion, um den pH-Wert herunterzubringen, besser als Chemie», laute der Grundsatz. Dennoch komme man nicht umhin, dem Badewasser Schwefelsäure und Chlor beizumischen. «Nur drei Personen sind befugt, die Anlage zu bedienen, die Aufgabe ist mit einer hohen Verantwortung verbunden», betont Jürg Keller.

In einem anderen Raum wird noch ein Blick auf die Säuretanks möglich, die übersät sind mit Aufklebern, deren Piktogramme eine eindeutige Sprache sprechen. Sicherheitshinweise sind hier allgegenwärtig. Ein ähnliches Bild bietet sich im Chlorraum, wo Keller die Anlage zur Beimischung des in 45-Kilogramm-Behältern angelieferten Chlorgranulats in die Schwefelsäure vorführt. Die überaus informative Führung durch die Badi Affoltern endet mit einem Blick auf die Dächer des Garderoben- und Restaurantgebäudes, die mit einer Art von feinen Schläuchen belegt sind. Das Geheimnis hinter dieser sogenannten Solarabsorberanlage ist eine ressourcenschonende Technik, mit deren Hilfe das Badewasser allein durch Sonneneinstrahlung erwärmt wird.

Bisher erschienen: «Wie funktioniert eigentlich ...?»: «ein Volg-Laden» (15. Juli); «eine Deponie» (18. Juli); «eine Abwasserreinigungsanlage» (22. Juli); «ein Strom-Unterwerk» (25. Juli); «eine Lichtsignal-anlage» (31. Juli); «Naturzählungen» (5. August); «die Küche eines Pflegeheims?». Mit diesem Beitrag endet die Sommerserie.