«Der Schwerpunkt hat sich von Sucht- auf Sozialtherapie verlagert»

Am 1. September hat Christian Klein die Leitung des Vereins für umfassende Suchttherapie «Die Alternative» in Ottenbach übernommen. Nach 100 Tagen im Amt stellt er sich den Fragen des «Anzeigers».

«Anzeiger»: Seit 100 Tagen leiten Sie «Die Alternative» in Ottenbach, davor waren Sie Gefängnisleiter – was ist anders und wo sehen Sie Parallelen?

Christian Klein: Der rote Faden, der sich durch mein Berufsleben zieht, ist die Arbeit mit Menschen am Rande der Gesellschaft. Menschen also, mit denen man eigentlich nicht so gerne zusammenarbeitet. Mir liegt das. In den vergangenen Jahren habe ich in der stationären Psychiatrie und im Strafvollzug mit sehr engen Leitplanken gearbeitet. Das ist denn auch der grösste Unterschied: In der Suchttherapie sind die Leitplanken viel weiter gesetzt, es gibt viel mehr Bewegungsspielraum. Ich selber bin in der neuen Aufgabe deutlich mehr strategisch gefordert. Die Institutionen funktionieren sehr gut.

Das dürfte in der Übergangszeit geholfen haben. Ihr Vorgänger Stephan Germundson war bereits weg, als Sie kamen.

Ja, es gab in dieser Zeit kein Vakuum und alles ging nahtlos weiter. Das operative Geschäft ist handlungsfähig und ich habe mit Andreas Thanner, dem Bereichsleiter HR und Finanzen, einen kompetenten Stellvertreter. Er ist seit Januar da. Zudem hatte ich im Frühjahr mehrere Arbeitssitzungen mit meinem Vorgänger. Seine starke fachliche Vernetzung hat mich beeindruckt.

Was zeichnet «Die Alternative» und ihre Angebote aus?

«Die Alternative» hat eine immens bewegte Geschichte. Was sie auszeichnet, ist der ursprüngliche Gedanke dahinter: Zu ihrer Entstehungszeit hatte der Staat in der Suchtarbeit viele Nischen unbearbeitet gelassen. Diese Lücken wollte man schliessen, «Die Alternative» halt. Die Entstehung geht zurück auf die Zeit vor dem Letten und dem Platzspitz. Eine Zeit, in der Kinder von Drogenabhängigen vermehrt zum Thema wurden. Sie litten unter dem System. In dieser Nische hat «Die Alternative» sich stark gemacht. Es gibt keine vergleichbare Institution, die derart umfassend und nachhaltig für diese Klienten sorgt, vom Erstkontakt im «Kanu» in Zürich über Sozialtherapie und Rehabilitation bis zur Nachsorge werden die Klienten von der gleichen Institution betreut. Das zeichnet uns aus, macht die Arbeit aber auch sehr komplex. Heute sehen wir uns weniger als Alternative zu den staatlichen Stellen, als Nischendienstleister, sondern als Partner auf Augenhöhe. Für die Kinder ist dieser Partner das Amt für Jugend und Berufsberatung (ajb), für Erwachsene das Sozialamt und manchmal ist auch noch die Justiz involviert. Dieses Dreieck ist nicht immer einfach.

In der Gesellschaft hat sich seit der Gründung vor bald 50 Jahren einiges gewandelt.

Vor zwölf Jahren lag der Fokus noch auf Gemeinschaft. Das soziale Interagieren hat Wertvolles gebracht, etwa wenn man sich auf etwas einigen muss. Die gesellschaftliche Realität ist heute allerdings eine andere. Die Leute sitzen abends nicht mehr zusammen und sprechen. Sie wollen deutlich mehr für sich sein. Das stellt uns vor die Frage: Sollen wir das soziale Interagieren trotzdem fördern oder beugen wir uns der Realität draussen?

Und wie sieht es bei den Klienten aus?

Auch die haben sich stark verändert. Früher hatten wir es mit Menschen zu tun, welche die Heroinsucht physisch und psychisch zerstört hat. Sie mussten ihr Leben von Null auf wieder aufbauen. Während damals die Sucht die Hauptdiagnose war, ist sie heute nur noch eine von vielen. Der Schwerpunkt hat sich von Sucht- auf Sozialtherapie verlagert, wobei die Sucht nach wie vor der Eintrittsgrund ist. Die Menschen bringen viele Ressourcen und Kompetenzen mit – aber auch viele Probleme. Entsprechend ist der Behandlungsspielraum auch viel breiter geworden.

Was gehört da dazu?

Viele haben eine psychiatrische Diagnose. Das wurde vor 20 Jahren noch nicht zum Thema. Genau gesehen hat heute jeder Mensch eine Diagnose. Früher sagte man vielleicht einfach: Der ist etwas eigen. Wir haben komplexe Familiensysteme, die es als Gesamtbild zu betrachten gilt. Wir wollen nicht nur helfen, sondern die Eltern in ihrer Rolle befähigen. Dazu bieten wir vieles an. Das Hauptproblem ist, dass nicht alles durch die öffentliche Hand getragen wird. Bauernhofbesuche etwa sind in keinem Leistungskatalog. Trotzdem sind sie für die Familien enorm wichtig.

Wie lange sind die Leute bei Ihnen und was machen sie hier?

Die Menschen sind so unterschiedlich, genauso individuell ist ihr Weg. Manche stehen schnell wieder auf eigenen Beinen. Es gibt Menschen, die wir 10, 15 Jahre betreuen und einige brauchen noch länger Unterstützung und sei es nur im finanziellen Bereich. Ohne diesen Halt bräuchten sie vielleicht einen Beistand. So können sie selbstständig bleiben und das entlastet erst noch den Staat. Unser Erfolg misst sich also nicht nur in der Abstinenz.

Sie sind im Ausnahmezustand Pandemie gestartet – wie hat sich der auf den Alltag ausgewirkt?

Im stationären Suchtbereich sind meines Wissens keine Coronafälle bekannt. Das hat wohl alle überrascht. Wir können unsere Arbeit machen, wenn auch mit Einschränkungen, welche aber aussen nicht minder einschneidend sind. Ein Thema ist sicher das Spannungsfeld zwischen Schutzmassnahmen und Kinderbedürfnissen. In der Entwicklungspädagogik passiert bekanntlich viel über die Mimik. Mehr als die direkten Auswirkungen beschäftigen mich die indirekten Folgen: Wir arbeiten mit Menschen, bei denen die öffentliche Hand schnell mal spart, wenn es wirtschaftlich nicht so läuft.

Was waren die dringlichsten Themen in den ersten 100 Tagen?

Ich bin hier auf eine für mich völlig neue Organisationsform getroffen. Die wollte ich erst mal kennenlernen.

Welche Herausforderungen stehen im kommenden Jahr an?

Unser Ziel für die nächsten zwölf Monate ist, die Weichen zu stellen in Richtung Zukunft. Das fängt damit an, dass wir eine Vision entwickeln. Wer ist unsere Zielgruppe? Für wen wollen wir «Die Alternative» sein? Das Ergebnis wollen wir im Jubiläumsjahr 2022 mit Pauken und Trompeten präsentieren und uns zeigen. Wichtige Aspekte sind sicher Marketing und Kommunikation. Heutzutage arbeitet man ja mit sozialen Medien – da haben wir noch einiges vor.

Aussenwirkung hatten in Vergangenheit vor allem der Verkaufsladen, der schon aufgelöst wurde, und das DOG-Turnier. Wie wollen Sie in Zukunft mit der Bevölkerung vor Ort in Kontakt treten?

Es hat in der Vergangenheit leider Massnahmen gebraucht, um wieder auf gesunden Beinen stehen zu können. Umso wichtiger ist es, auf uns aufmerksam zu machen und so den Kontakt zur Bevölkerung wieder herzustellen. Im Jubiläumsjahr möchten wir dies mit einer Reihe von Veranstaltungen und öffentlichen Vorträgen tun. Unsere Klientel soll nicht abgegrenzt sein, sondern ein Teil der Gesellschaft. Dazu braucht es Verbindungspunkte.

Was bedeutet ihnen der Standort Ottenbach und das Säuliamt?

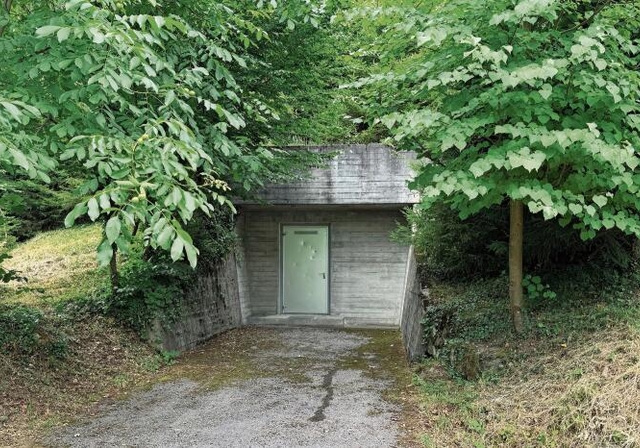

Früher war man in Ottenbach weit weg von Zürich und somit von der Szene. Weiter weg ging im Kanton fast nicht. Ottenbach ist unser Hauptsitz, hier sind unsere Büros.

Die Institutionen der «Alternative» verteilen sich allerdings über Obfelden und Birmensdorf bis nach Zürich. Ist das noch zeitgemäss?

Von der Kostenstruktur her müsste man sich auf ein Zentrum beschränken. Die Frage ist: Wie viel Identität würde dadurch verloren gehen. Die Wohngruppe Ulmenhof ist ein Familienersatz. Wie viel Familiäres würde bleiben mit 40 Kindern auf einem Platz? Und die verschiedenen Standorte haben einen weiteren Vorteil. Wie wenn ein Jugendlicher aus dem Elternhaus auszieht, braucht es einen Schritt nach draussen, in die Selbstständigkeit. An einen Ort, wo nicht immer jemand da ist.

Mit was sollen die Säuliämtler «Die Alternative» assoziieren?

Sie sollen stolz sein, dass eine Institution hier zu Hause ist, die einen so wertvollen gesellschaftliche Auftrag erfüllt, und die Stärken der Region erkennt und wertschätzt.

Was wir hier tun, finde ich mit Herzblut fantastisch. Und mit zirka 90 Mitarbeitenden – rund 50 davon am Standort Ottenbach – sind wir auch ein attraktiver Arbeitgeber.