Die Nordostbahn baut

Serie «Die Reppischlinie» (2): Anderthalb Jahre nach Baubeginn fahren die Züge

Anfang Februar 1862 trat mit der Ratifikation durch alle Beteiligten der Vertrag für Bau und Finanzierung der Zürich-Zug-Luzern-Bahn (ZZL) in Kraft. Die Nordostbahn (NOB) war Bauherrin und Betreiberin der Linie.

12 Promille

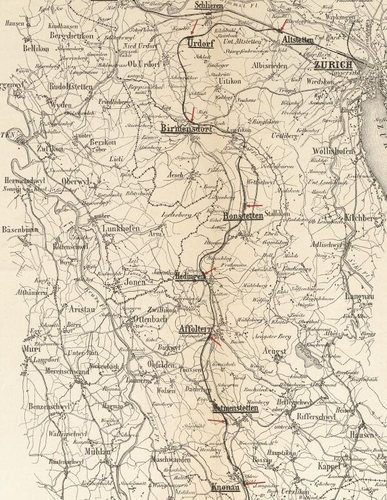

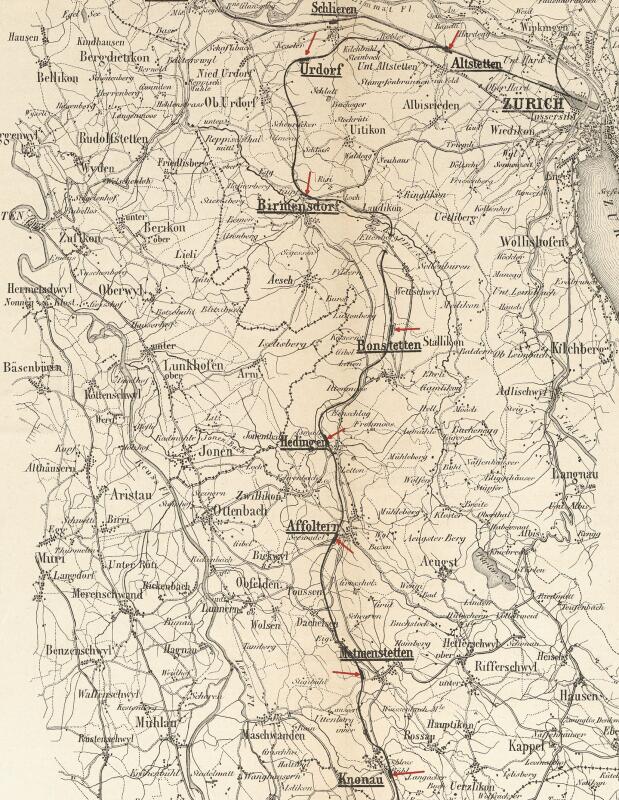

Die endgültige Linienführung war geprägt durch das Prinzip der NOB, die Steigungen auf 12 Promille zu begrenzen (also 12 Meter Höhenunterschied auf 1 km). Der Grund lag im Rollmaterial, dessen Anforderungen damit tief gehalten werden konnten. Insbesondere die Lokomotiven kosteten weniger und verbrauchten weniger Brennstoff. Die NOB hielt sich sklavisch an dieses Prinzip, was zur Folge hatte, dass der Kulminationspunkt der Strecke südlich der Station Bonstetten nur über einen kurzen «Tunnel bei Wettsweil» erreicht werden konnte. Er lag auf 534 m ü. M. respektive bei 1778,8 Fuss gemäss Längenprofil der NOB.

So steigt kurz nach der Station Altstetten die Strecke kontinuierlich mit der Maximalsteigung von 12 Promille bis zum Ausgang des Tunnels, nur unterbrochen durch horizontale Abschnitte bei den Stationen. Danach fällt sie mit Ausnahme einer Gegensteigung vor Affoltern und einer flacheren Stelle vor Mettmenstetten mit 11,5 bis 12 Promille bis Knonau. Als teure Kunstbauten gab es auf dem Abschnitt Altstetten-Knonau nur den 482 Meter langen Tunnel – ansonsten Hanganschnitte, Einschnitte und Dämme und weder teure Brücken noch Viadukte.

Wer zahlt?

Im Vertrag waren die Gesamtkosten mit 12 Millionen veranschlagt, davon hälftig die NOB und die Kantone Zürich, Zug und Luzern (ZH 3,2 Mio., ZG 0,8 Mio., LU 2 Mio.).

In den 12 Millionen hatte Escher Reserve eingebaut. Sein Oberingenieur Beckh rechnete nämlich einen detaillierten Kostenvoranschlag, der einige Tage vor dem Vertragsabschluss intern vorlag. Bei SBB Historic findet sich dieser Voranschlag. Die gesamten Baukosten wurden mit 9,79 Millionen Franken budgetiert, darin enthalten 2,15 Millionen für den Kauf der von der Ostwestbahn bereits erstellten Bauten, welche schlussendlich nur 1,84 Millionen kosteten. Allerdings fehlte das Rollmaterial in dieser Aufstellung.

Item – die 3,2 Millionen Franken, welche der Kanton Zürich im Vertrag übernommen hatte, wurden aufgeteilt. Der Kanton sollte 1,5 Millionen, die Stadt 0,5, Aussengemeinden 0,2 und der Bezirk Affoltern 1 Million Franken aufbringen. Der Optimismus von Bundesrat Dubs aus Affoltern bezüglich dieser Million seines Bezirkes sollte bitter enttäuscht werden. Zwar hatten sich die Gemeinden des Bezirkes auf ihre Anteile gemäss Steuerkapital geeinigt, aber als es dann darum ging, das Geld tatsächlich beizubringen, war die Ernüchterung gross. 350000 Franken waren über eine von Privaten gezeichnete Anleihe budgetiert, die wenig Erfolg hatte. Nur dank einer vorläufigen Anleihe der Bezirkssparkasse war bis am 10. Mai 1862 wenigstens gut die Hälfte der Million beisammen.

Nach langem Hin und Her und Zittern und Ringen mit dem Kanton für Übergangsfinanzierungen – die erste Tranche an Baukapital war bereits fällig geworden – war die Million erst Ende 1862 beisammen. Die Bank von Winterthur rettete das Ganze mit einer Anleihe von 400 000 Franken! Der Bezirk und seine nähere Umgebung beteiligten sich schlussendlich mit nur 110500 Franken.

Wohin mit den Stationen?

Das hinderte die Gemeinden allerdings nicht, mit allen Mitteln für aus ihrer Sicht optimal positionierte Stationen zu kämpfen. In der Jubiläumsschrift zum 100-jährigen Bestehen der Reppischlinie schildert H. Spinner die Konflikte um vier Stationen.

Hedingen kämpfte trotz der Nähe zu Affoltern mit maximalem Einsatz für eine eigene Station und begründete dies damit, «dass der gesamte vom Lindenberg gegen Zürich sich ziehende Verkehr über Ottenbach und die neue Strasse gegen Hedingen gehe, so dass mit einem Einzugsgebiet von 12720 Seelen gerechnet werden dürfe». Kam hinzu, dass bei Ottenbach eine Reussbrücke statt der Fähre fest geplant war. Ottenbach und Zwillikon hingegen wollten eine eigene «Mittelstation Loo» und in Affoltern bestand keine Einigkeit, wo die Station innerhalb der beiden Ortsteile stehen kommen sollte. Wettswil und Bonstetten waren unzufrieden mit dem Standort ihrer gemeinsamen Station.

Erst am 3. Oktober 1862 vermeldete die NZZ: «daß der Regierungsrath sämmtliche von der Nordostbahn vorgeschlagene Eisenbahnstationen im Bezirk Affoltern genehmigt hat (auch die gemeinschaftliche Wettschweil-Bonstetten) mit Ausnahme der von Affoltern, die statt auf die Breite in den Häggeler zu stehen kommt». Hedingen bekam seine Station. Für die erwähnte «Gemeinschaftsstation» wurde das «Tracé» ostwärts verlegt. Auf ein Revisionsgesuch von Affoltern trat die Regierung gar nicht mehr ein.

Viel Schweiss …

Bereits am 7. Juni 1862 hatte die NOB den Unterbau für die Lose I. bis IV. (Altstetten bis Torfmoor Wettswil) ausgeschrieben: «Erdarbeiten; Bergmännische Arbeiten, inkl Einrüstung; Maurer- und Steinhauerarbeit; Schmid-Arbeiten; Chaussirungs- und Beschotterungs-Arbeiten.» Auch wegen der Verzögerungen mit den Stationen erfolgte die Ausschreibung der anderen Lose erst am 10. Dezember 1862 respektive 15. Februar 1863.

An dieser Stelle sind zwei Hinweise angebracht: Erstens zu den Mitteln, mit denen damals gebaut wurde: nur mit Schaufel, Pickel, Schubkarre und Rollbahnen, alles mit Muskelkraft bedient. Dynamit gab es noch nicht, gesprengt wurde mit Schwarzpulver. Das Baumaterial wurde von so nahe wie möglich genommen, was ausgerechnet bei den Steinen zur Ausmauerung des Tunnels nicht möglich war. Eine vierstellige Zahl von Italienern und Schweizern krampfte sechs oder sieben Tage pro Woche während langer Stunden.

Zweitens zu der angesichts der bescheidenen Hilfsmittel unglaublich kurzen Bauzeit: De facto wurde die Reppischlinie innerhalb von anderthalb Jahren gebaut! Das war nur möglich, weil die Streckenabschnitte in Baulose unterteilt wurden und so gleichzeitig an der ganzen Strecke gebaut wurde. So finden sich in der NZZ im Februar 1863 Inserate, in denen «Unternehmer Müller» für die «Reppischthal-Bahn» 300 «Erdarbeiter» sucht. Viele Menschen statt Maschinen!

… teils schwieriger Baugrund

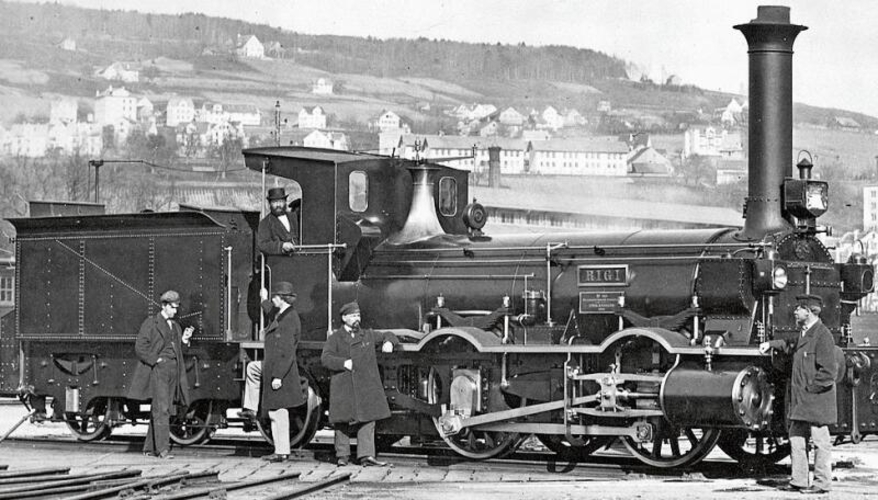

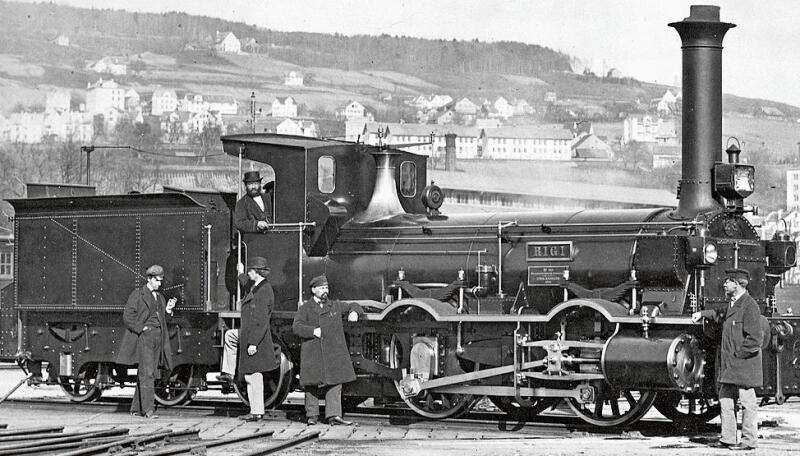

Gemäss Konzession musste die Bahn «im Mai 1864 in ihrem ganzen Umfange dem Betriebe übergeben werden». Auf diesen Termin hin waren alle Bauvergaben terminiert und bereits im Frühling 1862 hatte die Nordostbahn auch das Betriebsmaterial (150 Güterwagen, 60 Personenwagen, sechs Personenloks und vier Güterloks) für über 1,6 Millionen Franken ausgeschrieben. Beim terminkritischen Tunnel war in der Nacht vom 3. auf den 4. Mai 1863 der Stollen planmässig durchschlagen worden.

Unerwartete Probleme bereitete aber der Baugrund. Im Oktober 1863 zeigte sich gemäss Geschäftsbericht der NOB «eine größere Schwierigkeit (…) in der Nähe von Bonstetten, wo eine Terrainmulde mittelst eines Dammes überschritten werden mußte. Die äußere Erscheinung der Terrainoberfläche ließ einen festen Untergrund erwarten. Die später vorgenommenen Sondirungen zeigten auch bis auf eine Tiefe von etwa 20’ [d. h. 6 Meter] festen Lehmboden, unter diesem aber eine mit Wasser durchzogene Sand- und Schlammmasse, welche ihrerseits wieder auf einer festern, jedoch nach der Thalsohle hin abfallenden Schichte ruht. Nachdem der Damm bis auf etwa zwei Drittheile seiner Höhe aufgeschüttet war, traten so starke Senkungen und seitliche Verschiebungen desselben ein, daß es trotz monatelang fortgesetzten Nachschüttens unmöglich war, den Damm auf die vorgeschriebene Höhe zu bringen.»

Die Lösung bestand darin, das «Visir des Dammes» tiefer zu legen, was eine Absenkung der Trasse auf einer Länge von 3,3 Kilometer bedingte! Dagegen waren die Hangrutschungen zwischen Birmensdorf und Landikon geradezu ein kleines Problem.

Dennoch konnte am 1. Juni 1864 die Linie pünktlich in Betrieb gehen. Die von Escher präsentierte Schlussabrechnung vom 1. Juli 1864 wies Gesamtkosten von 10,77 Millionen aus.

Brachte die Eisenbahnlinie im Knonauer Amt den Anschluss ans Industriezeitalter? – das Thema des dritten und letzten Teils der Serie.