Ein Leben zwischen Paradies und Hölle

Zwei Wochen nach dem Kriegsausbruch in der Ukraine gelang zwei Schwestern und dem Sohn der einen die abenteuerliche Flucht aus ihrem zerstörten Dorf in der Nordukraine bis nach Ottenbach. In der Schweiz leben sie in Sicherheit, die Gedanken aber kehren immer wieder in ihr kriegversehrtes Land zurück.

Schon am ersten Kriegstag, am 24. Februar, hörte sie Explosionen in der Ferne. Dann, zwei Tage später, explodierten fünf Meter neben ihrem Haus im Garten russische Raketen. Das Haus erzitterte in seinen Grundfesten. «Wir dachten, jeder Moment kann unser letzter sein», schildert Liudmyla Svetenok die schrecklichen Momente, als Raketen einschlugen in ihrem Dorf Kyinka, rund 140 Kilometer nördlich der ukrainischen Hauptstadt Kiew. «Doch wir hatten Glück, es gingen nur alle Fensterscheiben kaputt.» Häuser in der Nachbarschaft gingen in Flammen auf, es gab Tote und Verletzte im Dorf, wie viele, weiss Liudmyla nicht. Strom, Gas, Telefon, Wasserversorgung – nichts funktionierte mehr.

Mehrere Tage lang harrten sie und ihre Schwester Inna Khvost mit deren Sohn Serhii ohne Lebensmittelzufuhr weiter aus, der Raketenbeschuss ging weiter, zeitweilig im Minutentakt. Dann, am neunten Tag, sagte ihnen ihr Cousin, er könne ihnen zur Flucht verhelfen. Innert fünf Minuten packten sie wenige Habseligkeiten – Kleider, Ausweise, Dokumente, etwas Lebensmittel – und fuhren los. Die Chance durchzukommen sei 50 zu 50, wurde ihnen beschieden. Zunächst gelangten sie in die nahe gelegene Stadt Chernihiv, danach gings über Kiew weiter nach Czernowitz im Südwesten der Ukraine nahe der rumänischen Grenze. Alles auf schlechten Nebenstrassen, denn die Hauptstrassen waren zu gefährlich. Immer wieder hörten sie Schüsse. Unzählige Kontrollpunkte mussten sie passieren, sich immer wieder ausweisen. Schliesslich gelangten sie, mit Unterstützung einiger Helfer, nach Debrecen in Ungarn, wo sie über «teplo» in einem Hotel Unterschlupf fanden.

«Ich kann gar nicht anders»

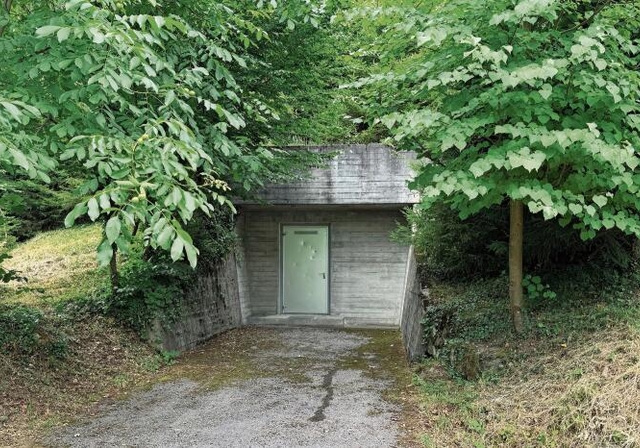

Eine Woche später, am 14. März, kamen sie in Ottenbach an. Die Flucht wurde ihnen ermöglicht durch den Verein teplo (s. Kasten), der Ende Februar im Säuliamt gegründet wurde, um den Menschen in der Ukraine zu helfen. Seine Hilfe – vor allem Gütertransporte in die Ukraine, aber auch Personenrettungen aus dem Land heraus – baut teplo auf der Zusammenarbeit auf mit einem Schweizer, Thomas B., der seit 2020 mit seiner ukrainischen Frau, Galya B. in der Ukraine lebt. Zu den Gründern von teplo gehört auch Thomas Zehnder (62), der in Ottenbach als selbstständiger Sozialmanager arbeitet. Sein Schweizer Freund in der Ukraine hatte ihn angefragt, ob er befreundete Flüchtlinge bei sich aufnehmen könne. Und so nahm er die drei nach deren siebentägigen Flucht bei sich zu Hause in Empfang. Sein humanitäres Engagement begründet Zehnder so: «Ich habe eine direkte Verbindung in die Ukraine über das befreundete Paar. 2015 habe ich mich schon für die Syrer eingesetzt. Das Thema Gewalt kenne ich sowohl von meiner Tätigkeit als Jugendarbeiter her wie auch aus meiner eigenen Familiengeschichte. Für mich war es gar keine Frage, ob ich nun helfen könne. Ich kann gar nicht anders. Das ist wie eine Energie, die bei mir einsetzt, um etwas zu tun, gegen all dieses Leid und diesen Schmerz. Es ist auch Therapie.»

Seit gut einem Monat leben die drei Menschen aus der Ukraine nun in der Schweiz. «Wir mussten erst den Weg zurück ins Leben finden. Wir brauchten einige Zeit, um zu begreifen, dass es hier nicht mehr gefährlich ist, dass man einfach sein Haus verlassen kann», erzählt Liudmyla in gutem Englisch. Die 43-Jährige ist Englisch-Lehrerin. Hier in der Schweiz kann sie einige ihrer Schülerinnen und Schüler, die inzwischen in verschiedenen Ländern überall in Europa leben, im Fernunterricht weiterhin betreuen. Hört sie draussen schwere Fahrzeuge, macht ihr das Angst. Ein unglücklicher Zufall wollte es, dass sie gleich an ihrem ersten Tag in der Schweiz eine Reihe von Militärfahrzeugen auf den Strassen umherfahren sah, was sie in Angst und Schrecken versetzte. «Wie ist so etwas möglich in der Schweiz?», fuhr es ihr durch den Kopf. Zwei Wochen lang habe Liudmyla fast nichts unternommen, so Thomas Zehnder. Sie musste sich erholen vom Stress der Flucht, sie, die als Älteste der drei die ganze Verantwortung für die Familie trägt. Nun, erzählt sie, tue sie, neben dem Online-Englischunterricht vornehmlich «simple things», Hausarbeit, kochen, reinigen, im Garten arbeiten. «Das Leben geht seinen normalen Weg, vor allem aber ist es sicher hier, wir erleben keine Bombardierungen.»

Stundenlanges Telefonieren

Ihre Schwester, die 40-jährige Inna, hat als Coiffeuse ihre Arbeitsgeräte aus der Ukraine hierhergebracht. Hin und wieder kann sie Angehörigen und Bekannten von Thomas Zehnder und den teplo-Leuten die Haare schneiden, ansonsten erledigt sie ebenfalls diverse Arbeiten im Haushalt. «Unsere Flucht aus der Ukraine hierher war wie ein Weg direkt aus der Hölle ins Paradies», lässt sie sich von ihrer Schwester auf Englisch übersetzen. Ihr Freund Bohdan musste in der Ukraine zurückbleiben. Militärdienst leisten muss er nicht, als Mechaniker repariert er Militär- und zivile Dienstfahrzeuge. Auch hat er das Haus der Familie in der Ukraine wieder einigermassen instand gesetzt, die Fenster verriegelt, um das Haus vor Plünderungen zu schützen. Täglich kommuniziert Inna mit ihm, «stundenlang, per Telefon und Social Media, auf allen Medien», wie Thomas Zehnder mit einem – gespielten – ungläubigen Staunen und Kopfschütteln zur Kenntnis nehmen musste.

Das Leben hier in der Schweiz ist auch für ihren Sohn Serhii nicht einfach. «Ich vermisse meine Freunde, möchte auch wieder mein Haus, wo wir wohnen, sehen», sagt der 14-Jährige. Seinem Heimweh steht immerhin entgegen, dass er seit drei Wochen eine Schule besuchen kann, die Academia Integration in Dübendorf, wo er Deutsch und Mathematik lernt, an fünf Tagen die Woche jeweils fünf Stunden lang. Hier lernte er auch schon einige neue Kameraden kennen, allesamt Immigrationsjugendliche, aus dem Iran, der Türkei und der Ukraine. Das Mittagessen für die Schule bereitet er sich zu Hause in Ottenbach jeweils selber zu. Da die Preise in der Schweiz für ukrainische Flüchtlinge enorm hoch sind. Alles sei rund sechs- bis zehnmal so teuer wie in der Ukraine, stellte Serhii fest. Entsprechend ist auch das gelegentliche Shopping, das die beiden Schwestern unternehmen, mehr eine Formsache als ein wirkliches Einkaufen; zu teuer ist alles, unerschwinglich für sie.

Kommt hinzu, dass die drei Flüchtlinge bislang noch kein Geld von staatlicher Seite erhalten. Thomas Zehnder bestreitet all die Ausgaben für sie. «Meine Schwester Barbara Düggeli, die im selben Haus wohnt wie ich, und ich geben ihnen so viel Geld, wie sie benötigen. Wir schiessen es ihnen vor und teilen so das Risiko,» sagt Zehnder. Geld, das man ihnen gebe, nähmen sie ohnehin nur zögerlich entgegen und geben es äusserst sparsam aus. «Bei den Preisen hier bei uns wird es ihnen ohnehin fast schlecht», lacht Zehnder.

Kulturelle Unterschiede

Das Zusammenleben von Schweizern und Ukrainern unter einem Dach bringt auch eine Reihe von Unterschieden in der Kultur und im Alltagsverhalten zutage. So ist es für die beiden Frauen klar, dass das Kochen ihre Aufgabe ist. Thomas Zehnder kann nicht mal selber das Essen vom Herd schöpfen – geht nicht, «das ist Frauensache», wird ihm erklärt. Und wenn seine zwei Söhne, die nach der Scheidung von seiner Frau die Hälfte der Tage bei ihm leben, kochen möchten, wird auch das nur nach längeren Diskussionen zugelassen von den ukrainischen Frauen, obwohl Thomas Zehnder möchte, dass für seine Söhne das Kochen, miteinander Essen und den Abwasch zu machen, weiterhin als Qualitytime bestehen bleibt. Als es mal Älplermagronen nach Schweizer Rezept im Hause Zehnders gab, war es für Inna absolut nicht nachvollziehbar, dass man Teigwaren und Kartoffeln miteinander im selben Teller vermischen kann – und sie separierte beides fein säuberlich voneinander.

Gelernt hat Zehnder inzwischen auch, dass die Abfallentsorgung nach ukrainischem Verständnis absolute Männersache ist. So ist stets er es, der die Abfallsäcke aus dem Haus bringt. Und als Mann hat auch er die Sicherheit in allen Belangen nach aussen zu gewährleisten.

Den drei Ukrainern ihrerseits ist die allgegenwärtige Sauberkeit in der Schweiz aufgefallen. «Das Wasser ist sehr sauber, selbst in den Seen und Bächen, das imponiert uns sehr», sagt Liudmyla. Und auch die Sauberkeit auf den Strassen und überall auf öffentlichem Grund ist ihnen aufgefallen. «Bei uns in der Ukraine werden das Haus und der Garten sauber gehalten, darüber hinaus hingegen ist es mit der Ordnung vorbei», so Liudmyla.

Zwei Realitäten

Die drei leben sozusagen in einer doppelten Welt. «Das Leben hier ist wirklich wie im Paradies für uns. Das Problem aber ist, die zwei Realitäten in unseren Köpfen zusammenzubringen. Hier sind das Leben und der Alltag wunderbar, aber kommt ein Anruf aus der Ukraine, ist die Hölle sogleich wieder präsent», umschreibt Liudmyla ihren Zustand. Inna umschreibt es plastisch: «Der Körper ist hier, die Gedanken sind dort, in der Ukraine.» Inna informiert sich über die Lage und den Krieg in ihrem Heimatland, wann immer es geht, ihre Schwester Liudmyla schafft das nicht. Sie verdrängt, so weit wie möglich, alle Nachrichten und Meldungen aus ihrem Heimatland.

Bei Inna und Serhii ist das Heimweh stark. Gern würden sie zurückkehren, doch ist ihnen bewusst, dass das bis auf Weiteres kaum möglich sein wird. Für Inna ist klar: «Eine Rückkehr ist zu gefährlich. Zudem ist alles zerstört in unserm Dorf.» Serhii geht davon aus, dass wohl frühestens in zwei Jahren eine Rückkehr möglich sein werde. Liudmyla verweist darauf, dass, auch wenn sich die Russen aus der Region, wo sie wohnten, zurückgezogen hätten, zurzeit immer noch Raketen aus Belarus abgeschossen würden. «Doch wir hoffen, dass wir in diesem Jahr mal zurück können in die Ukraine – nicht, um dort zu leben, aber zumindest für einen kurzen Besuch, um zu sehen, wie es dort aussieht.»