Vom nahen Revier in die Küche?

Was auf den Tellern der Wildwochen landet, stammt eher selten aus heimischen Wäldern

«Der Herbst bringt alle Farben in die Natur, die Blätter werden bunt und fallen von den Bäumen, alles bereitet sich auf den Winter vor. Mit dem Herbst beginnt auch die Wildsaison. Die Jäger streifen durch die Wälder und ab und zu hört man einen Schuss aus weiter Ferne.»

Mit dieser romantischen Beschreibung bewirbt ein Restaurant die beginnenden Wildwochen. Doch so verlockend das klingt, so viele Fragen wirft es auf. Stammt das Wildbrett auf der Speisekarte wirklich aus dem nahen Wald? Können Jäger und Jägerinnen wirklich passend zur gastronomischen «Wildzeit» genügend Tiere liefern, um die breite Auswahl auf den Menükarten zu decken? Und wie genau wird ein Reh aus dem Wald ein Gericht auf dem Teller?

Die Realität der Jagd hat wenig mit der Wildsaison im Restaurant zu tun. Paul Erni, Obmann der Jagdgesellschaft Affoltern, beschreibt den Ablauf: «Die Revierjagd im Kanton Zürich beginnt am 2. Mai, ab da dürfen der sogenannte Sommerbock (das männliche Reh) und das Schmalreh (einjähriges weibliches Reh) geschossen werden. Ab 1. September dürfen Rehkitze und Rehgeissen geschossen werden. Ab Ende Dezember ist die Jagd auf die Rehe und das Rotwild verboten.» Während Restaurants im Herbst von Wildwochen sprechen, verteilt sich die Jagd also übers ganze Jahr.

Erni erklärt auch die rechtlichen Grundlagen. In der Schweiz legen die Kantone fest, wie gejagt wird, entweder im Patentsystem oder im Reviersystem. Während der Kanton Zug ein Patentsystem hat und jeder, der ein Patent besitzt, im ganzen Kanton jagen kann, hat der Kanton Zürich ein Reviersystem. Das bedeutet, dass das Land in Reviere aufgeteilt ist, die von den Jägern und Jägerinnen vom Kanton und der Gemeinde gepachtet werden. «Das Säuliamt hat zwölf Jagdreviere mit etwa 50–60 Pächtern», sagt Erni. «Im Revier Affoltern, das ich leite, teilen sich fünf Pächter die Verantwortung.»

Vielfältige Aufgaben und strenge Abschussquoten

Die Verantwortung der Jagdgesellschaften endet nicht beim Schuss. Drei Pächter der Jagdgesellschaft Hausen – Obmann und Jagdaufseher Ady Steiner, Kassier und Wildverwerter Mathias Aschwanden sowie Wildverwerter Adi Streuli – beschreiben ihre Aufgaben. «Zur Revierpflege gehört keineswegs nur die Jagd», betont Aschwanden. Hauptaufgabe ist eher die Verhinderung und der Schutz vor Wildschäden. Bricht ein Fuchs in den Hühnerstall ein, wird die Jagdgesellschaft kontaktiert. Auch bei der Rehkitzrettung spielen die Jäger eine entscheidende Rolle. Bei Wildunfällen mit dem Auto, die der Polizei über 117 gemeldet werden, sind die Revierpächter verpflichtet, auszurücken. Damit sind sie rund um die Uhr im Pikettdienst.

«Jagd ist eine Passion», bringt es Ady Steiner auf den Punkt. Und «Hausen ist ein sehr schönes und begehrtes Revier, weil es mit Wäldern und Bergen vielfältig ist, – und wir Hirsche haben!»

Die sogenannte Abgangsquote, also wie viele Tiere erlegt werden dürfen oder müssen, ist streng reglementiert. «Massstab ist der Bestand an Tieren, der jährliche Zuwachs wird entnommen», erklärt Aschwanden. So werden im Revier Affoltern ungefähr dreissig Rehe und vielleicht drei Stück Rotwild erlegt. Entscheidend ist nicht nur die Zahl, sondern auch die Auswahl: Welche Tiere erlegt werden dürfen, ist genau vorgegeben.

Ohne den Metzgergehts nicht

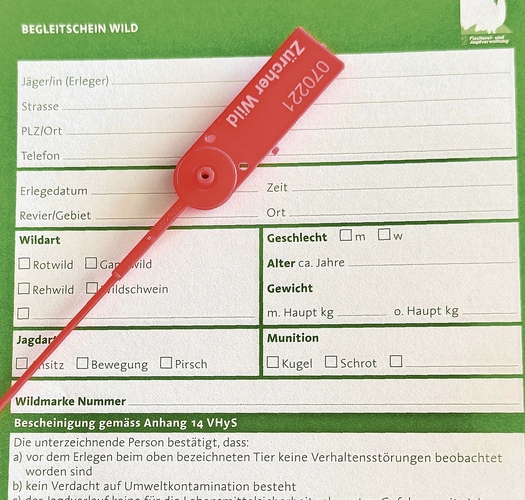

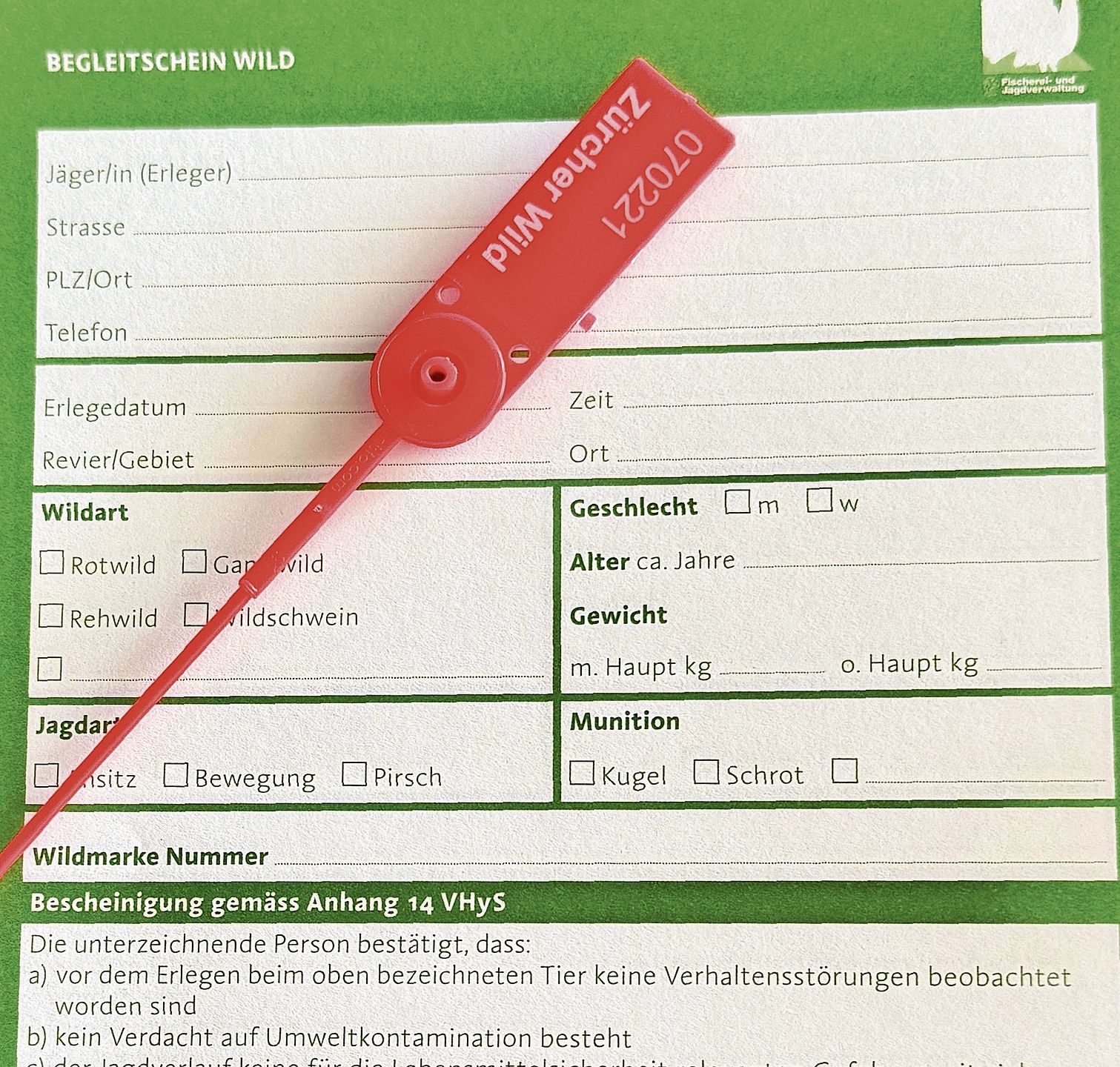

Ein wesentlicher Schritt vom Tier zum Lebensmittel ist die Arbeit des Metzgers. «Um Wild zu verkaufen, brauchst du einen guten Metzger, und der ist extrem schwierig zu finden», sagt Erni. Zur Bestätigung öffnet er seine Tiefkühltruhe: sauber vakuumierte Portionen, ordentlich beschriftet und mit einem vollständig ausgefüllten «Begleitschein Wild».

Im Revier Affoltern übernimmt der Metzger Urs Walter vom «Metzger-Stübli» in Besenbüren diese Aufgabe. Der Ablauf ist klar: Nach dem Schuss kommt das Tier in den Kühlraum der Jagdgesellschaft und wird dort aufgebrochen. Herz, Niere und Leber – das sogenannte «Jägerrecht» – gehen an den Schützen. Der Rest der Innereien kommt in die Kadaversammelstellen der Gemeinden. Noch im Fell, «in die Decke gehüllt», kommt das Tier zum Metzger, der es aus der Decke schlägt und zerwirkt, also zerlegt und portioniert. Ein Reh mit ungefähr 10 kg Lebendgewicht ergibt etwa 5 kg Fleisch: Schnitzel vom Schenkel, Rehrücken, Voressen vom Hals und von der Laffe, Filet, Geschnetzeltes vom Hals.

Mehr als 60 Prozent des Wildfleischs werden importiert

Die Jagdgesellschaften sind auch für die Vermarktung zuständig. In Affoltern führt einer der Pächter als Wildverwerter eine Liste mit rund fünfzig privaten Interessenten, die jeweils das Fleisch eines ganzen Tieres kaufen können. «Die Frage an den Käufer lautet: grosses Tier oder kleines Tier – nicht Rehrücken oder Hirschvoressen», erklärt Erni.

Anders sieht das in Hausen, im grössten Revier im Säuliamt, aus. Rund achtzig Prozent des erlegten Wilds landen dort in Restaurantküchen. Besonders das während des Sommers erlegte Wild wird für die Gastronomie aufbereitet. Nur Tiere, die Ende Oktober oder später erlegt werden, also ausserhalb der gastronomischen Wildwochen, kommen in den Privatverkauf oder in den Eigenverbrauch.

Im Vergleich zum gesamten Fleischkonsum spielt Wild in der Schweiz nur eine kleine Rolle. Pro Kopf werden jährlich knapp 500 g gegessen, insgesamt rund 4200 Tonnen. Die heimische Jagd und Wildzucht trägt laut Hochrechnung von «Schweizer Bauer» ungefähr 38 Prozent bei, über sechzig Prozent des Wildfleisches sind importiert, mehrheitlich aus Europa – Österreich, Deutschland, Slowenien, Ungarn, Polen – und aus Neuseeland.

Ist nichts deklariert, stammt das Fleisch wohl aus dem Ausland

Die Herkunft des Wildes bleibt für Restaurantgäste oft unklar. Einheimisches und ausländisches Wild aus freier Wildbahn ist von der Deklarationspflicht ausgenommen. Klar ausgewiesen werden muss die Herkunft nur, wenn das Fleisch aus einer Zucht stammt oder wenn ausdrücklich mit «heimischem Wild» geworben wird. Steht auf der Karte also einfach «Wild», ist das Fleisch mit grösster Wahrscheinlichkeit aus dem Ausland.

Wildwochen sind beim Konsumenten beliebt. Joelle Apter, Wirtin des Restaurant Löwen in Hausen, veranstaltet sie jedes Jahr. Dieses Jahr beginnt ihre Wildsaison am 19. September und endet Mitte November. «Die Leute haben es sehr, sehr gern!», sagt sie. Besonders beliebt bei Wildkennern sind das intensive Rehpfeffer mit dunkler Sauce und interessanterweise der Vegi-Wildteller. «Mit der Wildsaison kommen so viele hausgemachte Beilagen, das kann man zu Hause fast nicht nachkochen» erklärt Apter. «Nicht alle Teller in der Gastronomie sind gleich attraktiv, aber der Wildteller sieht jedes Jahr so schön aus!»

Ihr Wildfleisch kommt grösstenteils aus Österreich. «Die Schweiz produziert gar nicht so viel Wildbret», weiss Apter. «Man muss flexibel sein. Unsere Zanderknusperli sind auch nicht aus dem Türlersee!» Dennoch legt sie Wert darauf, im «Löwen» nur Fleisch im Schweizer Standard zu servieren.

Wildwochen mit heimischem Wild sind die Ausnahme

Planbarkeit ist für Restaurants entscheidend. Mengen und Beilagen müssen vorbereitet, die Menüs kalkuliert und die Deko abgestimmt werden. Die Jagd dagegen ist weder planbar noch liefert sie das nötige Volumen. Hinzu kommt noch: Gäste bevorzugen beim Wild ebenso wie beim Fleischkonsum im Allgemeinen Filets oder Rückenstücke. «Es wird eben nicht das ganze Tier gegessen, und jedes Reh gibt nur einen Rehrücken», sagt Carla Studer, Wirtin vom Restaurant Erpel am Türlersee. Sie bezieht tatsächlich heimisches Wild von der Jagdgesellschaft Hausen.

«Wir garantieren, dass die Restaurants, die wir beliefern, das gewünschte Volumen erhalten!», betont Mathias Aschwanden von der Jagdgesellschaft. Doch auch Hausen, das grösste Revier im Säuliamt, beliefert gerade einmal vier Restaurants, wovon der grösste Abnehmer ein Restaurant in Thalwil ist. Paul Erni hat das Schlusswort: «Wer heimisches Wild essen will, muss sich auf der Liste einer Jagdgesellschaft eintragen.»