Wirtschaft weiter im «Aufhol-Modus»

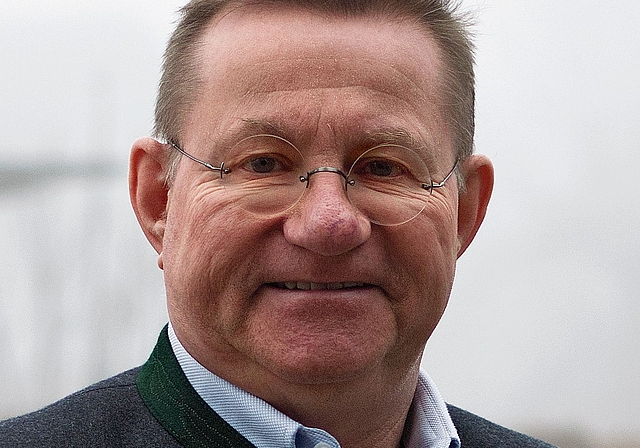

«Wie könnte die neue Normalität nach Corona aussehen?» Das dürfte nicht nur Daniel Kalt brennend interessieren. Der UBS-Chefökonom referierte am Mittwoch in Rifferswil am Anlass «Wirtschaftsprognose» des Ämtler Arbeitgeberverbands.

Die Aktienmärkte gelten als verlässliches Stimmungsbarometer. Und wenn sie recht behalten, sieht es gut aus: Zu Beginn der Coronakrise wurden zwar Einbrüche um 30, 40 Prozent verzeichnet, doch das ist längst wieder aufgeholt: Der US-Markt liegt 50 Prozent über Vorkrisenniveau, der Schweizer immerhin 25 Prozent. Von einer «sehr guten Erholung», spricht UBS-Chefökonom Daniel Kalt in diesem Zusammenhang: «Vieles läuft sehr gut.»

Ob der Optimismus gerechtfertigt ist, dürfte primär vom weiteren Verlauf der Pandemie abhängen. Auch wenn die Variante Omikron aktuell durch die Welt fegt, so ist doch erfreulich, dass die Hospitalisierungs- und die Todesfallzahlen nicht mehr mit der Anzahl positiver Tests mitzuziehen scheinen. Entsprechend dürften auch die Einschränkungen der Mobilität abnehmen. Und genau darauf beruht, gemäss Kalt, die wirtschaftliche Hoffnung: «Dass wir durch die Omikron-Welle kommen, ohne gross zumachen zu müssen.»

Die Wirtschaft habe sich im Sommer 2020 zwar bereits erholt, so Kalt weiter, befinde sich aber immer noch in steilem «Aufhol-Modus». Das werde sich nun allerdings etwas abschwächen und ans langjährige Durchschnittswachstum annähern. Trotzdem dürfte das Wachstum 2022 noch einmal überdurchschnittlich hoch sein, «zumindest solange keine Mutation mit schwereren Verläufen kommt», relativiert er. Die leichtere Übertragbarkeit, gekoppelt mit weniger schweren Verläufen, sei allerdings ein typisches Muster für das Zu-Ende-Gehen einer Pandemie.

Während einige wenige Branchen, etwa die Pharma und die Chemie, in den letzten zwei Jahren keine Einbrüche in ihrer Wertschöpfung erleiden mussten, stelle sich bei anderen die Frage, ob sie überhaupt wieder auf Vorkrisenniveau kommen. Als Beispiel nennt Kalt den Tourismus. Hier stürzte die Wertschöpfung auf 30 Prozent ab, mittlerweile sei man wieder bei rund 80 Prozent. «Wie könnte die neue Normalität nach Corona aussehen?», stellt der Referent die alles entscheidende Frage in den Raum.

Inflation und Zinsanstieg

Als aktuell grösstes Risiko bezeichnet der Referent die Inflation. Nicht unbedingt in der Eurozone, wo man von rund 5 Prozent Teuerung spricht, und schon gar nicht in der Schweiz mit 1,5 Prozent. «Der starke Franken drückt die Importpreise», erklärt er. Ungleich heftiger sieht sie Situation in den USA aus: Um 7 Prozent sind dort die Verbraucherpreise angestiegen, die Güterpreise gar um 10 Prozent. Haupt-Kostentreiber ist der Ölpreis. Wenn der allerdings – wie erwartet – nicht mehr weiter steigt, dürfte auch die Inflation zurückgehen. Als Grenzwert nennt der Ökonom die Zwei-Prozent-Marke. Darüber müsse an den Zinsen geschraubt werden. «Und wenn die Zinsen steigen, wird es an den Finanzmärkten poltern», so Kalt. Eine erste Intervention der US-Zentralbank erwartet er ab März. Bis die Europäische Zentralbank nachzieht, dürfte es Mitte 2023 werden und erst dann – also 2023 oder 2024 – sei auch bei der Schweizerischen Nationalbank mit steigenden Zinsen zu rechnen.

Spannend ist der Vergleich Schweiz–USA auch, was den Umgang mit den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie anbelangt. Während man hierzulande über das Instrument Kurzarbeit die Unternehmen unterstützte, damit diese den Mitarbeitenden den Lohn weiterbezahlen konnten, haben in den USA im ersten Halbjahr der Pandemie 22 Mio. Menschen den Job verloren. Dort floss das Geld des Staates direkt an die Haushalte, an die Privatpersonen – «fast wie ein bedingungsloses Grundeinkommen», so Kalt.

Spannend sei nun, dass das Bruttoinlandprodukt (BIP), also die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, dort nun 1,5 Prozent über dem Vorkrisenniveau liegt, aber mit 4 Mio. weniger Beschäftigten. So ortet er in den USA einen «dramatischen Produktivitätsschub», eine «Beschleunigung des Strukturwandels», der sich in Form von höheren Margen und steigenden Aktienkursen auswirkt. «Vielleicht war das also das bessere Vorgehen, als wie bei uns die Wirtschaft einzufrieren», folgert der Chefökonom der UBS.

Löcher im Rentensystem

Politisch geprägt war auch der abschliessende Exkurs zur «Demografie-Falle» in der sich die Schweiz befindet: 1,3 Mio. Menschen erreichen in den nächsten zehn Jahren das AHV-Alter, nur 900000 rücken derweil ins Erwerbsleben nach. Dadurch werde sich nicht nur der Fachkräftemangel akzentuieren, es zeigen sich auch gewaltige Löcher im Rentensystem: «Bei der Einführung der AHV 1948 galt es in 44 Beitragsjahren 13 Bezugsjahre zu finanzieren», rechnet er vor, «heute werden 24 Jahre Leistungen bezogen.» Diese Rechnung könne gar nicht aufgehen, deshalb komme man nicht darum herum, über eine Erhöhung des Rentenalters zu sprechen.

Auch den Pensionskassen setzt die steigende Lebenserwartung zu: Das Missverhältnis von Alterskapital und Umwandlungssatz sorgt dafür, dass die aktuellen Bezüger auf Kosten der künftigen Generationen leben. Dabei sollte in der zweiten Säule jeder und jede für sich selbst sparen – im Gegensatz zur AHV, wo eine Umlagerung von Jung auf Alt und von Reich auf Arm beabsichtigt ist. «Das heutige Rentenniveau lässt sich nur halten durch früheres Sparen und höhere Einzahlungen», so Daniel Kalt.

«Wir schätzen uns glücklich, jedes Jahr so gut informiert zu werden», bedankte sich Thomas Naef, Präsident des Arbeitgeberverbands Bezirk Affoltern, im Namen der rund 30 im Saal des Rifferswiler Restaurants Schwiizer Pöschtli anwesenden Verbandsmitglieder beim Referenten. Der Termin fürs nächste Jahr sei bereits wieder fixiert. Diesmal hatte sich der Referent übrigens von Dominique Goetschi begleiten lassen. Sie ist seit November neue UBS-Marktgebietsverantwortliche für die Region Zimmerberg, Amt und Meilen.