Zwei Monate im Luftschutzkeller ausgeharrt

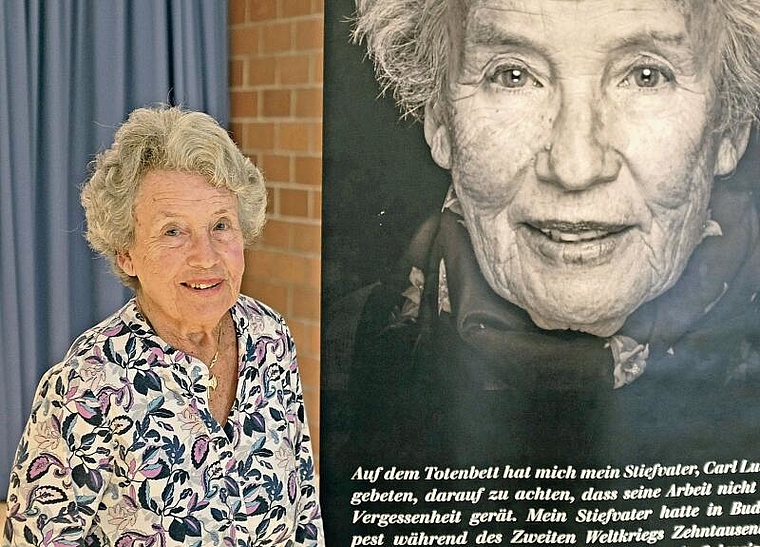

Ihr Stiefvater, Carl Lutz, rettete im Zweiten Weltkrieg über 62000 Juden das Leben und wurde dafür von der Schweizer Eidgenossenschaft abgestraft. Darüber und über ihre Kindheit während des Nazi-Regimes berichtete Agnes Hirschi am Mittwoch vergangener Woche in der Sekundarschule Mettmenstetten.

1938 reisten Sándor und Magda Grausz, ein gutsituiertes ungarisches Handelsehepaar nach London, um dort ihre Tochter zur Welt zu bringen. Sie erhielt damit die britische Staatsbürgerschaft und ihre Religion wurde im Pass als anglikanisch angegeben. Anschliessend reiste die Familie zurück nach Budapest. Dort verlebte Agnes eine sorgenfreie Kindheit. Mit sechs Jahren bemerkte sie jedoch eine grosse Veränderung. Ihre Eltern wurden schwermütiger, Worte wie Einmarsch, Ghetto und Deportation dominierten die Gespräche. Auch auf Agnes’ Jacke musste ein gelber Stern aufgenäht werden. Weshalb, wusste sie nicht. Sie wusste nicht, was ein Jude war oder dass ihre Familie zu diesen Juden gehörte. Auch durften sie nur noch während gewisser Stunden auf die Strasse. Dies machte ihr jedoch nichts aus. Denn in der grossen Wohnung gab es immer etwas zu tun.

Der Mann mit den netten Augen

Eines Tages ging Agnes mit ihrer Mutter aus, zum sogenannten Glashaus, nur 100 Meter von ihrem Haus entfernt. Dort wurden sie in ein Büro gebracht und von einem Mann mit netten Augen, einer runden Brille und einem strahlenden Lächeln empfangen. Der Herr Carl Lutz war Schweizer Vizekonsul – die Schweiz als neutrales Land vertrat in Ungarn die Interessen mehrerer Kriegsparteien, wie beispielsweise England – und versprach Agnes’ Mutter, sich mit seiner Frau abzusprechen und sich wieder bei ihr zu melden. Einige Tage später wurde Magda Grausz Hausdame bei der Familie Lutz und sie zogen in ein grosses Haus mit Innenhof, das früher als britisches Konsulat gedient hatte. Von ihrem Vater musste sich Agnes verabschieden, denn er konnte nicht mitkommen.

Wieder kam eine sorglose Zeit. Agnes hatte einen kleinen Spielkameraden, dessen Familie ebenfalls im Haus wohnte und das kinderlose Ehepaar Lutz kümmerte sich liebevoll um die beiden Kinder.

Der dunkle Keller

Plötzlich wurde die Ruhe jedoch unterbrochen. Immer öfter heulten die Sirenen – vor allem nachts – und Agnes musste aufstehen, durfte nur ihre Puppe mitnehmen und dann mussten sie sich im Luftschutzkeller verstecken. Irgendwann verbrachten sie mehr Zeit im Keller als im Haus und dann zogen sie ganz in den Keller. Am Abend des Umzugs war Agnes’ siebter Geburtstag und Carl Lutz schenkte ihr eine Packung Nestrovit, weisse Schokolade mit Vitaminen und Zitronengeschmack. Agnes liebte Schokolade. Sie hatte jedoch bis zu diesem Moment nicht gewusst, dass es weisse Schokolade gab. Es war das schönste Geschenk, dass sie je erhalten hatte und bis heute kauft sie immer wieder Nestrovit, denn diese Schokoladentäfelchen erinnern sie immer daran, dass es auch in der Dunkelheit ein Licht gibt.

Anfangs gab es im Keller noch Öllampen und Kerzen, doch nach einem Monat musste das Öl fürs Kochen aufgespart werden. Nach sechs Wochen waren nur noch so wenige Kerzen übrig, dass die 30 Menschen im Keller zwischen den Mahlzeiten im Dunkeln sitzen mussten. Agnes hatte dann immer besonders grosse Angst, vor allem, wenn sie während diesen Zeiten die Einschläge über sich hörten und feiner Sand von der Bunkerdecke auf ihr Gesicht rieselte.

Entbehrungen nach Kriegsende

Nach zwei Monaten hörten diese Einschläge auf und eines Tages öffneten furchteinflössende Russen die Bunkertüre. Agnes und ihre Mutter gingen an die Oberfläche und konnten sich wieder mit ihrem Vater vereinen, der den Krieg ebenfalls unbeschadet überstanden hatte. Sie hatten Glück im Unglück gehabt. Das Haus mit ihrer Wohnung stand noch, diese war jedoch leergeräumt und verwüstet worden. Sie konnten ein Zimmer einrichten und dort wohnen.

Carl Lutz wurde in die Schweiz zurückgerufen, versprach jedoch, dass er sich scheiden lassen und Agnes und ihre Mutter in die Schweiz holen würde. Es folgten entbehrungsreiche Jahre, bis 1949 beide Scheidungen durch waren und Agnes mit ihrer Mutter in die Schweiz reiste.

Eine fremde Stadt namens Bern

In Bern heiratete ihre Mutter Carl Lutz und Agnes wurde mit Intensivunterricht auf die Schule vorbereitet. Denn sie sprach kein Wort Deutsch, Schweizerdeutsch oder Französisch. Es zeigte sich jedoch bald, dass sie ein Sprachtalent war und nach einem halben Jahr beherrschte sie sowohl Deutsch als auch Schweizerdeutsch und hatte Freundinnen gefunden.

Schwieriger war es für ihre Mutter, die Mühe hatte, Anschluss zu finden und als Carl Lutz 1954 nach Bregenz versetzt wurde, war die Mutter noch einsamer. Agnes wurde Journalistin, heiratete und dachte jahrelang nicht mehr an die Ereignisse ihrer Kindheit. Bis sie 1975 am Totenbett ihres Stiefvaters Carl Lutz stand und ihm versprechen musste, dafür zu kämpfen, dass er rehabilitiert werde und seine Taten Anerkennung fänden.

62000 Juden gerettet

Agnes Hirschi machte sich also auf Spurensuche und fand heraus, dass ihr Stiefvater bei Kriegsausbruch in Palästina stationiert gewesen war und dabei geholfen hatte, dass 2000 deutsche Staatsbürger repatriiert werden konnten. Dadurch hatte er in Nazideutschland einen hervorragenden Ruf. Als er 1944 mit den Nazis über die polnischen Juden verhandelte, konnte er mit Adolf Eichmann eine Übereinkunft treffen. Die Schweiz konnte für polnische Juden, die nach Palästina auswandern wollten, Schutzpässe erstellen, die von den Deutschen akzeptiert wurden. Pro Schutzpass konnten 1000 jüdische «Einheiten» aufgenommen werden. Carl Lutz interpretierte das Wort Einheiten kreativ und definierte es als Familien. So konnte er pro Pass rund viermal mehr Juden aufnehmen, als vorgesehen. Carl Lutz organisierte auch über 60 sichere Häuser, in denen die Juden, die in einem Schutzpass aufgenommen worden waren, leben konnten. Wer in einem solchen Schweizer Schutzpass aufgenommen worden war und in einem sicheren Haus lebte, wurde nicht nach Auschwitz deportiert, wie alle anderen ungarischen Juden.

Nominiert für den Friedensnobelpreis

Nach seiner Rückkehr in die Schweiz wurde die Ausstellung von Schutzpässen als Kompetenzüberschreitung gewertet und er erhielt vom Eidgenössischen Politischen Departement (heute Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA, Anm. d. Red.) eine formelle Rüge. Damit gelangte seine aufstrebende Karriere als Diplomat in eine Sackgasse und er arbeitete bis zu seiner Pensionierung als Generalkonsul in Bregenz. International fanden seine Taten Anerkennung. Er wurde sogar für den Friedensnobelpreis nominiert. Denn von den 124000 Juden, die in Budapest den Zweiten Weltkrieg überlebten, hatten 62000 ihr Leben Carl Lutz’ Engagement zu verdanken.

Agnes Hirschi rannte mit ihrem Kampf für die Rehabilitierung von Carl Lutz keine offenen Türen ein. Erst 1995 wurde er durch die Schweizer Behörden posthum rehabilitiert – ein Jahr bevor der Bergier-Bericht in Auftrag gegeben wurde. Agnes Hirschi war erst 2018 am Ziel, als der grösste Sitzungssaal des EDA in Carl-Lutz-Saal umbenannt wurde und die Bundesversammlung seine Taten mit stehenden Ovationen würdigte.